发布时间:2025-07-23 浏览量:0

前言

INTRODUCTION

肝脏,人体内最大的内脏器官,作为人体的 “化工厂”,每天默默承担着500多项工作任务,如凝血、解毒、代谢、合成、免疫功能……肝脏又是一个“沉默”的器官,它的痛觉神经极少,即使受伤也“不声不响”。常见的肝脏疾病如慢性肝炎、脂肪肝、酒精肝、肝硬化甚至是肝癌发生时不容易被发现,需要靠我们大家进行积极地防治,全力保护肝脏健康。

我国肝病患者数量巨大,中国慢性肝病患者(包括慢性肝炎、脂肪肝和肝硬化在内)人数可能超过4.47亿(2020年统计)。肝硬化是一种由多种病因长期或反复作用引起的弥漫性肝损害,传统治疗手段效果有限,患者生活质量严重下降。但如今,医学领域传来了令人振奋的消息 —— 间充质干细胞,正成为对抗肝硬化的 “超级战士”,为众多有需求的朋友点亮了希望之光!

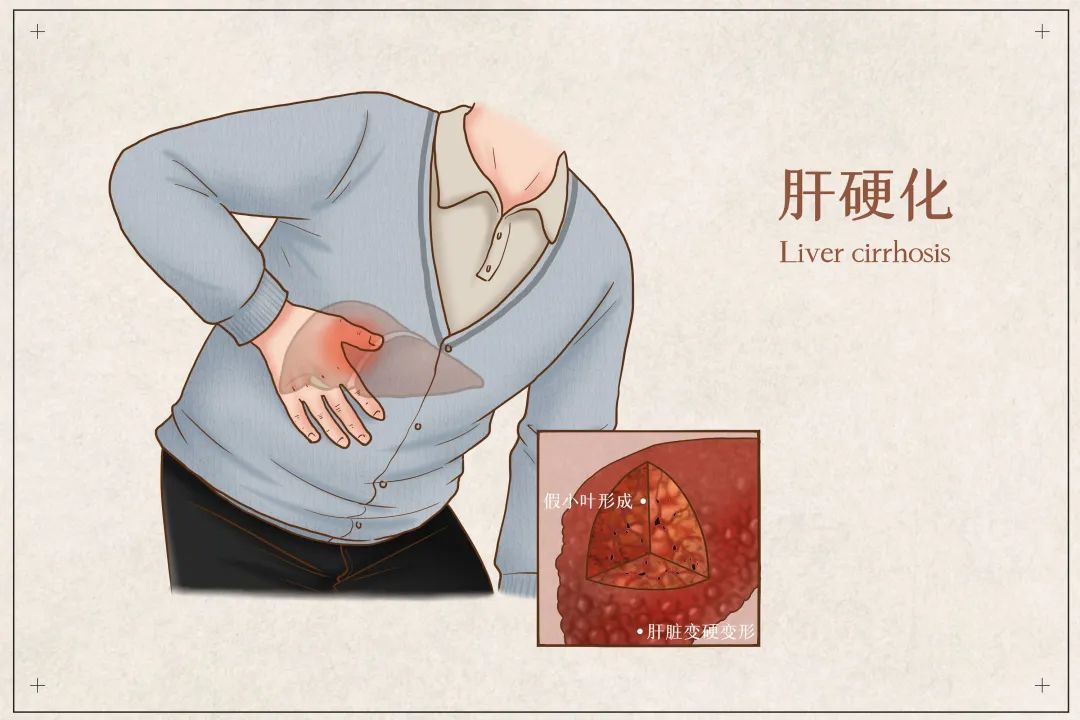

肝硬化是一种慢性肝病,通常是由长期的肝脏损伤引起的。随着病情的加重,肝脏会变得硬化,无法有效地完成原本的功能,如代谢毒素、产生蛋白质和分解药物等。造成肝硬化的原因有很多,如:长期饮酒过量、病毒性肝炎、脂肪肝病、 自身免疫性肝病、遗传性疾病、药物或化学毒物等、寄生虫感染、循环障碍等。

大多数肝硬化只有一个病因,也有多个病因同时作用,如HBV、HCV 重叠感染; 乙型肝炎或丙型肝炎患者长期大量饮酒等。此外,在主要病因的基础上,一些协同因素可以促进肝硬化的发展,如肥胖、胰岛素抵抗、某些药物等。

我们的肝脏由于没有痛觉神经的分布,即使生病了在早期很难感知的到,导致肝病往往到很重的时候才被发现。肝硬化的治疗手段主要包括药物治疗、支持治疗和肝移植。然而,药物治疗往往仅能缓解症状,难以逆转已经形成的肝脏纤维化和瘢痕化;肝移植虽然是较为有效的治疗方法,但供体短缺以及术后免疫排斥反应等问题且需要服用大量免疫抑制剂来减少免疫排斥,使得许多患者在漫长的等待中病情持续恶化。因此,寻找一种更为有效的治疗方法迫在眉睫。

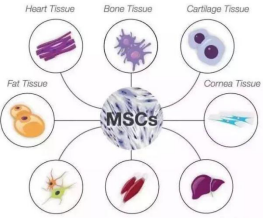

近年来,间充质干细胞(MSCs)治疗技术的出现,为肝硬化患者带来了新的希望,其独特的生物学特性,使其在肝硬化治疗研究领域备受关注。

间充质干细胞应对肝硬化的机制:

MSC具有分化成多种细胞的潜能。研究表明,无论何种来源的MSCs均可在细胞因子、生长因子、化合物等的诱导下分化为肝细胞样细胞(HLCs),随着培养时间的延长,由MSCs转化而来的HLCs表现出与肝细胞相似的功能,从而促进肝损伤的修复。MSCs来源的HLCs还具有与肝细胞相同的产白蛋白、糖原储存、尿素分泌、低密度脂蛋白摄取等功能。

此外,间充质干细胞还能够刺激肝脏内源性干细胞的增殖,进一步加快肝组织的修复和再生进程,形成一种 “内外联动” 的修复模式。

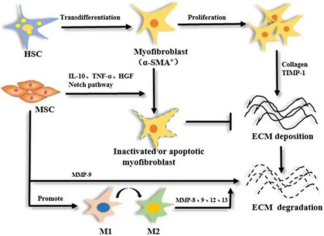

2)抗纤维化

肝纤维化是肝脏结缔组织的异常增殖现象,其核心机制在于肝星状细胞的活化和增殖,以及α-平滑肌肌动蛋白的增多。间充质干细胞在人体内通过分泌多种免疫调节因子和外泌体等胞外囊泡,能够有效抑制肝星状细胞的活化过程,进而显著减轻肝脏的纤维化程度,展现出其在治疗肝脏疾病方面的潜在价值。

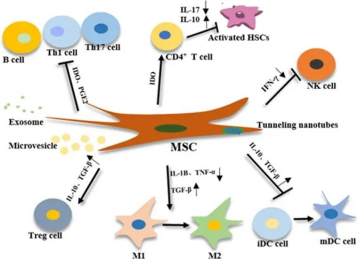

3)免疫调节

间充质干细胞具备通过分泌可溶性因子,比如PGE2、IL-10、TGF-β等,与先天性和适应性免疫系统的免疫细胞进行相互作用的能力,抑制TH1,TH17淋巴细胞分群,促进Treg细胞分化,促进M1向M2极化等这些因子有助于维持体内免疫系统的平衡状态。

大量的基础研究和临床试验都为间充质干细胞治疗肝硬化的有效性提供了有力证据。

基础研究成果:哈尔滨医科大学附属第二医院金世柱教授团队发现,在小鼠肝硬化组织标本及活化的肝星状细胞中,lncRNA Kcnq1ot1表达水平显著升高,而骨髓间充质干细胞的治疗可以部分逆转这一现象。深入研究表明,骨髓间充质干细胞通过调控肝星状细胞中 lncRNA Kcnq1ot1转录后调控水平发挥肝脏保护机制,确定了BMSCs-Creb3l1-lncRNA Kcnq1ot1-miR-374-3p/Fstl1信号轴,为间充质干细胞治疗肝硬化提供了新的理论依据。

福生院士团队发表在《国际肝病学杂志》(He-patology International)上的《间充质干细胞治疗失代偿期肝硬化。

随机对照临床试验的长期随访分析》,这是迄今为止对脐带间充质干细胞(UC-MSC)治疗肝硬化随访时间最长的研究,长达75个月!

试验共对111名对照受试者和108名UC-MSC治疗受试者纳入主要分析并完成75个月的随访。UC-MSC治疗组的受试者在0周、4周和8周分别接受三次脐带间充质干细胞输注。研究结果表明,从长期安全性方面看,脐带干细胞治疗组没有发现明显的副作用和治疗相关并发症,没有比常规治疗更高的风险。肝功能改善方面看,脐带间充质干细胞治疗可以减轻肝素的氨基转移,明显改善肝脏功能,如血清白蛋白、凝血酶原活性、胆碱酯酶和总胆红素水平;生存率改善的方面看,在13- 75个月的随访期间,接受UC-MSC治疗的受试者组总存活率显著高于对照组,提示UC-MSC治疗在提升失代偿性肝硬化受试者存活率方面效果显著。

截至2025年3月31日,干细胞治疗肝硬化的临床应用项目在美国临床试验数据库(Clinic-alTrials.gov)有超过80项,其中23项已经完成临床研究;在中国临床试验注册中心注册开展的干细胞治疗肝硬化的临床试验有10项,其中9项使用的为间充质干细胞。

齐鲁细胞多项针对失代偿期肝硬化的国家级临床备案项目,以及首款干细胞药物的首个适应症也是针对失代偿期肝硬化方向,现相关的临床试验均在有序进展当中,后续的动态也有相关专题会详细报道。

尽管间充质干细胞治疗肝硬化目前仍处于研究阶段,还需要更多大规模、长期跟踪随访的临床研究来进一步验证其效果和安全性,但它所展现出的巨大潜力已经让我们看到了肝硬化治疗领域的新曙光。相信在不久的将来,随着研究的不断深入和技术的日益成熟,间充质干细胞将成为应对肝硬化的重要手段。

【注】文章内容旨在科普细胞知识,进行学术交流分享,了解行业前沿发展动态,不构成任何应用建议。