发布时间:2025-04-17 浏览量:0

前言

INTRODUCTION

在现代社会,抑郁症已成为一个日益严峻的全球性健康难题,严重影响着人们的生活质量与身心健康,给患者及其家庭带来了沉重的负担。据世界卫生组织数据显示,全球预计有超过 3 亿人深受抑郁症困扰,且其患病率呈逐年上升趋势。

在这样的背景下,寻找更为有效的抑郁症应对方法迫在眉睫。近年来,科学界将目光聚焦于外泌体这一微小而神秘的物质,其在抑郁症应对领域展现出的潜力,为攻克这一难题带来了新的希望与方向。

外泌体是细胞分泌的微小囊泡,虽然直径仅有30 - 150nm,却蕴含着蛋白质、核酸等多种生物活性分子,在细胞间通讯中发挥着关键作用。

那么,外泌体究竟如何与抑郁症产生联系的呢?两项重要研究成果揭示了外泌体与抑郁症存在的联系。先来看发表于Neuropsychopharmacology的研究,研究人员发现抑郁症患者血液外泌体中的miR - 139 - 5p表达出现了上调的情况,这一变化看似微小,却蕴含着巨大的影响。

研究人员把患者的血液外泌体注入正常小鼠体内,原本活泼的小鼠就像被施了魔法一样,开始出现抑郁样行为;而当给慢性不可预测应激(CUMS)的小鼠注射健康人的血液外泌体时,这些小鼠的抑郁样行为又得到了明显缓解。

这一正一反的实验结果,让我们看到了外泌体在抑郁症发病机制中扮演的重要角色。研究人员进一步深入探究发现,用miR - 139 - 5p拮抗剂处理 CUMS小鼠后,小鼠的抑郁症状得到了显著减轻,同时海马神经发生也得到了促进[1]。这就像是找到了一把能够对抗抑郁症的 “钥匙”,而这把 “钥匙” 就是外泌体中的miR - 139 - 5p,抑制它或许真的能成为应对抑郁症的有效途径。

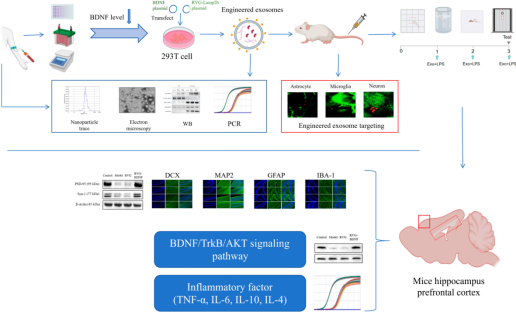

另一篇发表于Research的论文同样带来惊喜。研究团队开发出 RVG 修饰且过表达脑源性神经营养因子(BDNF)的工程化外泌体(RVG-BDNF-Exos)。抑郁症受试者血清外泌体中BDNF水平明显降低,而经过治疗后会升高,这说明 BDNF有望成为抑郁症诊断和效果评估的生物标志物[2]。给脂多糖诱导的抑郁症小鼠模型注射RVG-BDNF-Exos后,小鼠关键脑区的BDNF水平显著增加,抑郁样行为明显改善,神经炎症减轻,神经发生和突触可塑性也得到增强。

图 | 实验流程图[2]

综合这两项研究成果,外泌体在抑郁症应对领域展现出了令人期待的潜力。它不仅有可能成为抑郁症早期诊断的精准生物标志物,帮助我们在疾病萌芽阶段及时察觉并干预;还具备作为高效治疗载体的特质,能够精准地将治疗物质输送到大脑的特定区域,实现更具针对性、更有效的应对。

尽管目前相关研究大多还处于动物实验阶段,从实验室走向临床应用的道路上还面临诸多挑战,如安全性评估、大规模生产等问题有待解决,但这些研究成果无疑为抑郁症患者点亮了一盏希望之灯。

【注】文章内容旨在科普细胞知识,进行学术交流分享,了解行业前沿发展动态,不构成任何应用建议。